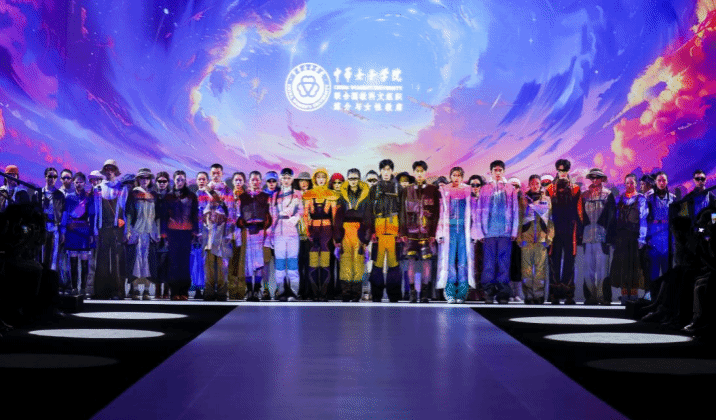

5月15日中国国际大学生时装周首日,中华女子学院2021级服装与服饰设计专业毕业生作品专场发布会在北京798·751园区第一车间顺利举行。中国服装设计师协会执行主席杨健、北京服装学院校长贾荣林、中国妇女杂志社编辑部主任柳亚敏、清华大学美术学院教授李薇、中国服装设计师协会专职副主席朱少芳、人民网人民体育事业部总监彭元元、中国服装设计师协会副主席王钰涛、中国服装设计师协会副主席武学伟,以及来自爱慕、李宁、361°、人民网、中国纺织出版社等政府机构、行业及媒体代表共同见证了这一融合传统与未来的运动装设计盛宴。

作为“艺蕴她乡·物物合一——2025届中华女子学院文化传播与艺术学院毕业设计优秀作品展暨第18届毕业季艺术周”的重要活动,本次发布会以“悦途她乡”为主题,紧扣“智美无界”“悦途寻真”“非遗焕新”三大方向,通过运动装与非遗技艺、科技功能及当代生活方式的深度融合,展现设计赋能乡村振兴、文旅发展与健康中国的多元价值。

主题解读:科技与情感交织的可持续运动之旅

本次发布会的总策划,文化传播与艺术学院院长王露阐释了“悦途她乡”的深意:在后疫情时代,“出发”不仅是地理迁徙,更是心灵的疗愈与重塑。悦途她乡是这次旅途的起点,设计不仅为这场旅途带来身体上的舒适、安全和便利,还成为旅途中抚慰灵魂、寄托情感的媒介。毕业生们以用户需求为核心,将包容性设计理念贯穿创作,巧妙运用中国传统服饰元素与手工技艺,结合模块化功能、科技面料与可持续设计,探索运动场景中人、社会与自然的和谐共生。作品涵盖旅行、徒步、骑行、露营等多元户外场景,既满足身体的安全舒适,亦成为情感共鸣的载体,传递对生活的热爱与远方的诗意向往。

智美无界:科技重构运动美学

数智时代,运动装设计彰显科技与时尚的共振。毕业生通过市场调研及综合设计构思,打造适应多场景切换的功能性服装。例如,设计融入环保面料与一体织针织工艺,以流畅剪裁呼应人体工学;采用模块化设计,结合层系统模式,兼顾运动功能与时尚变装,使得服装能够灵活适应用户不同场景的穿衣需求。这些作品呼应全球运动装智能化趋势,为中国设计在材料创新应用与可持续设计领域的发展助力。

悦途寻真:自然赋能当代哲思

此外,学生关注以青年视角解构户外美学,将运动时尚与当代生活方式巧妙结合,营造“自然疗愈”的轻松氛围,鼓励青年群体在自然中释放压力,体现Z世代对生态友好与情感联结的追求。例如,露营服装系列通过大地色系与解构主义廓形,传递“慢生活”哲学;户外徒步系列将地质元素、毛毡工艺与红色旅游元素结合,彰显功能时尚与文化认同。设计师以户外运动叙事记录旅途感悟,用服装诠释“出发即抵达”的生命态度。

非遗焕新:文化织就非遗新生

习近平总书记在贵州考察讲话时强调:“少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩。”文化传播与艺术学院与普洱市妇联携手合作,助力“锦绣普洱”巾帼创业行动。设计师们设计美观、实用且饱含非遗文化元素的运动装系列作品,将锦绣普洱带向国际时装舞台,为非遗活态传承与乡村文旅产业注入新活力。

本次毕业秀还精心设置“惊喜彩蛋”,在全国三八红旗手标兵、澜沧县拉祜族摆舞非遗文化传承人李娜倮的动人歌声中,身穿拉祜族服饰的表演专业学生动情舞蹈,以“动态活化”替代“静态陈列”。摆舞的律动与运动装的机能美学共振,非遗歌谣的韵律融入时装秀的光影节奏,让青年设计师深切感知民族服饰是可穿戴、可对话的“活态文化”,让千年文明在当代时尚生活中持续生长。

匠启未来:教育厚植设计薪火

作为教育部国家级一流专业建设点,中华女子学院服装与服饰设计专业始终践行“艺术+科技”“时尚+可持续”的跨学科理念,通过深化校企合作、非遗研创与国际交流,培养兼具家国情怀与创新思维的设计人才。本次发布不仅是学子四年探索的结晶,更是学院服务国家战略、推动“中国创造”的生动实践。

悦途携非遗,她乡向未来。当传统技艺邂逅未来科技,当青春创意回应时代命题,此场毕业秀不仅是一场视觉盛宴,更是一份关于文化自信、女性力量与可持续未来的宣言。“悦途她乡”以设计为媒,让服饰成为跨越地理与心灵的桥梁,中华女子学院的设计新生代,正以蓬勃之姿,迈向属于她们的星辰大海。